【イベントレポート】どうしてこうなった俺の人生ー大友しゅうまと語る「交差点」

Report

2025.02.20

2025年2月8日(土)、VALLOON STUDIO SHIBUYAにて、大友しゅうまさんの個展「あなたの知らないショート映画の世界」の会期中に併せて、トークイベント「交差点」が開催されました。

※「交差点」とは…

人はそれぞれに自分の考えや価値観を持って生きています。VALLOON STUDIOはそんな人々が交わる場を作りたいと考えています。「交差点」はアーティストに限らず、人が何を感じ、何を考え、何を作っていくのか、世代や立場を超えてクリエイティビティが有機的に交わっていく機会として、アーティストを交えた定期的な交流イベントです。どんな肩書きを持つ人も、同じ日常を生き、同じ道の延長線上に立っています。何を見て、感じたことをどう表現するのか、そこにあらわれる個性が行き交い、出会い、対話が生まれる場所を作ります。

今回の「交差点」は、SNSで映画紹介漫画を発信し、X(旧Twitter)とInstagramの総フォロワー数66万人を超える漫画家の大友しゅうまさんの波瀾万丈な人生を深掘りしながら、彼の魅力を紐解いていくイベントとなりました。

大友しゅうまという作家ー幼少期から漫画家になるまで

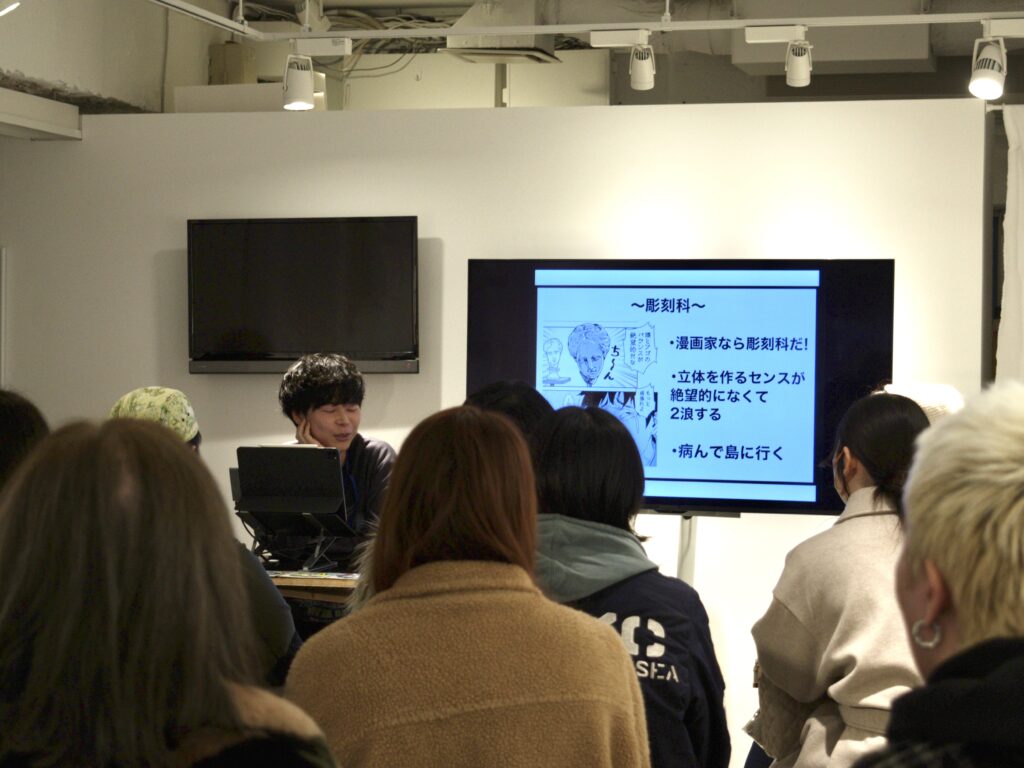

イベントは、大友しゅうまさんの自己紹介からスタート。

「実は、幼稚園にほとんど行っていませんでした」と語る大友さん。幼少期は人見知りが激しく、幼稚園には行かず、家で『ドラえもん』や『クレヨンしんちゃん』を見て過ごしていたそうです。

小学校ではクラスのムードメーカとして「お笑い」に目覚め、中学・高校では美術への興味が強まり、東京藝術大学を目指して、美大進学予備校「湘南美術学院」に入学。

漫画家になるためには人物を描けた方が良いと考え、彫刻科を選択。しかし、立体作品を制作するセンスが全くなく二浪してしまったと振り返ります。

ゴリラが人生を変えた!ー漫画とSNSの可能性

浪人生活が続く中、精神的に追い詰められ、社会との繋がりを断ちたくなった時期があったといいます。「誰も知らない場所に行きたい」という思いから島へ移住するも、たった1日で断念。

「結局、絵を描きたいと思って帰ってきたんですよね。」

その後、LINEスタンプ制作を開始。試行錯誤の末、「ゴリラ」にリアルな表情を加えるスタイルが大ヒットしました。

「1ヶ月で200万円売れたんですよ。彫刻は展示しないと人に見てもらえないけど、イラストはネットに載せるだけで一気に広がる」。

この経験を経て、三浪目で油画科への転科を決意。周囲からは、「また浪人の年数が伸びる」といった声もありましたが、講師の指導も良く、意外とすんなり東京藝大に合格。

しかし、当時は合格がゴールになってしまい、大学時代は本来の夢を忘れ、好きなことをして過ごしていたそうです。

ところが、卒業制作を控えた時期に「俺、漫画好きなんだ!」と改めて実感。

大学卒業後、『ゴリラ女子高生』が「ジャンプ+」で連載され、漫画家としてのキャリアが本格的にスタートしました。

映画との出会いー映画紹介漫画が生まれた理由

『ゴリラ女子高生』の連載終了後、次回作の構想に悩んでいた大友さん。そんなとき、コロナ療養期間中に映画を観始めたことが大きな転機に。

「10日間で60本ぐらい観て、その面白さに衝撃を受けました。」

特に心を揺さぶられたのが、映画『セッション』。

「この感動を誰かに伝えたい」という気持ちが芽生え、映画紹介漫画を描き始めました。

SNSでの発信が徐々に広がり、今では映画業界からPR案件の依頼が来るほど人気コンテンツとなりました。

映画クイズ大会ー参加者と楽しむ映画の世界

イベント後半では、大友さん特製の「4コマ映画クイズ」が行われました。

ルール:

1.映画のワンシーンを4コマ漫画で表現

2.どの映画かを当てる

3.早く正解した人にポイントが入り、上位者には大友さん直筆イラスト色紙をプレゼント!

観客の反応は非常に早く、1コマ目で正解する人が続出。

「みんな映画詳しすぎる!まさかこんな早く正解されるとは…!」

大友さん自身も驚きの表情を見せ、会場は大いに盛り上がりました。

最後に…

今回のイベントでは、大友しゅうまさんの波瀾万丈な人生を振り返りながら、彼の魅力を深く知ることができました。彼の漫画は、たとえホラー映画やグロテスクな作品であっても、丸みを帯びたキャラクターで描かれることで、マイルドに受け取ることができます。そのため、映画を普段見ない人でも、「大友さんの漫画を読んで映画に興味を持った」という方も多いのではないでしょうか。

VALLOON STUDIO SHIBUYAは、今後も世代や立場を超えたクリエイティブな交流の場として、「交差点」を続けていきます。

まだ足を運んだことのない方も、ぜひ次回の「交差点」で、新たな視点や対話の楽しさを体験してみてください。